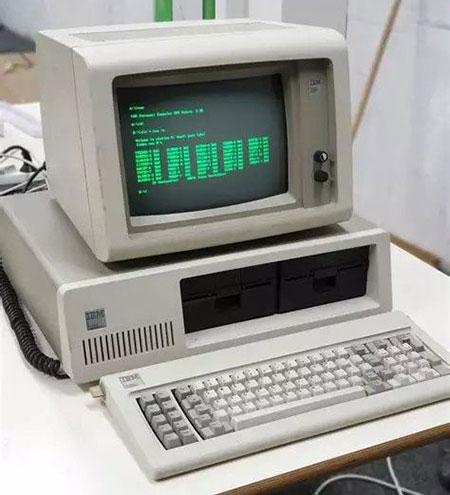

服务器是计算机的一种,它比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵。服务器在网络中为其它客户机(如PC机、智能手机、ATM等终端甚至是火车系统等大型设备)提供计算或者应用服务。服务器具有高速的CPU运算能力、长时间的可靠运行、强大的I/O外部数据吞吐能力以及更好的扩展性。根据服务器所提供的服务,一般来说服务器都具备承担响应服务请求、承担服务、保障服务的能力。服务器作为电子设备,其内部的结构十分的复杂,但与普通的计算机内部结构相差不大,如:cpu、硬盘、内存,系统、系统总线等。

因应用场景的不同,相当于普通计算机,服务器内高功耗、高热量的电子元器件更多,服务器内部的发热量也大幅增加,此时需要布局高转速的服务器散热风扇进行散热。

服务器机箱的主板附近需要安装强力的风扇进行散热,主板芯片组、CPU发热快,所以服务器机箱风扇需要吹到内存和主板供电电路,

防止主板电容因长时间温度过高而爆浆。散热风扇导风罩运用以及CPU上的散热器使CPU散热效果明显提升。

服务器电源部分也需要布局辅助散热风扇,电源的功率大,散热不好的话电源的元器件容易老化甚至损坏。

一般来说,服务器内部的散热风扇的作用是加快散热片表面空气的流动速度,以提高散热片和空气的热交换速度。

而服务器与外部的热交换,主要是靠服务器机箱散热风扇。

一般单位或者机构的数据中心,基本都在一个非常密闭但是低温制冷常年开启的“机房”里面,

在这个机房里空调温度常年是开在20°以内的温度,其目的就是通过机箱风扇,补充外边的冷空气进入服务器内,迫使大量发热的服务器降温。

这只是一些相对而言比较大的数据中心或者服务器的降温选择方式。

超大体量的服务器规模,如华为云、阿里云、微软、苹果等,这种“机房”显然是不够用的,那么这些科技巨头们的服务器都是怎样实现降温的呢?

首先,是科技巨头微软,因为微软这几年水冷搞的是风生水起有声有色。

微软作为全球电脑操作系统最大市场份额拥有者,

其数据中心的庞大数据存储远远是其他公司所无法比拟的,

因此在如何给服务器散热方面也是做了很多方方面的尝试,

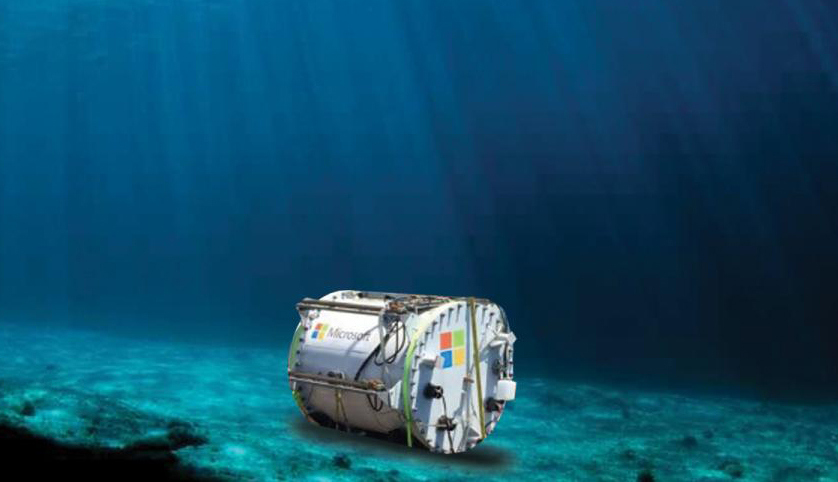

而最近这几年最出名的莫过于微软两次开启的把自家服务器放到海底利用海水温度降温的实验。

微软的水下数据中心计划始于8年前的2014年,当时微软把差不多300多台的电脑服务器,通过严格严密的防水技术给沉入到了美国加州海岸的海底。

利用海水的温度和冷却液带出的温度实现中和,降低服务器运行所产生的热量。

微软第一次尝试并非完全准备利用海水降温的方式来给服务器散热,

而是通过科学实践来论证这种海水水冷的方式是否可行。

最终的实验数据表明这种方式是可行的,

并且对水下数据中心附近的生态环境影响十分微弱,

而且他们在第一次实验的时候还发现水下数据中心还会吸引鱼群等海底生物——就像海底生物喜欢在沉船等物质周边驻扎一样。

于是微软在2016年再次开启了第二次水下数据中心的计划,

并且这一次他们把服务器包装成更像珊瑚礁这样的东西,

以求尽可能的进一步减少对海洋环境的影响。

当然,目前全球大部分的科技公司服务器都还是使用的“风冷”这种技术,

不过他们的风冷不是造一个巨大的鼓风机对着吹这种方式,

而是利用自然环境的风能资源来实现空间散热法。

比如我国的阿里云等大型科技公司,

把数据中心建设在了我国西部地区宁夏境内,

其目的就是充分利用宁夏的独特气候条件——风能,

来达到自然风制冷效果。

但是风冷,

也未必是一个最好的解决方式,

因为就算地理条件和自然气候再特殊也总不可能一年365天天天都是大风天气。

所以更多的企业会选择更加稳定和物理降温方式,

比如选择一个地理环境和气候条件都可以是“天然空调房”的位置。

那么这个位置不在别的地方,

也是在我国——贵州省安新区的大山中!

我国的大数据中心、华为、苹果、腾讯等全球很多知名企业和集团都选择了在我国贵州境内建设大型的数据中心,

目前可以说全球最大的数据中心就在我国境内的贵州省。

比如微软的海水冷却,虽然对海底环境在安全的情况下不会造成多大的损失,但是一旦发生防水设备的损坏或者突发破损情况那可就不好说了。

冷却液是有毒的,一旦因设备破损泄漏,对海洋环境将造成污染。再者,建设水下数据中心所花费的成本也是十分巨大的。

因此,实际上并没有很好的完美解决方案,现在国际上现行的集中给数据中心降温的方式,也都是在现有条件下的尝试和当下最优的解决办法。

随着科学技术的进步,未来或许会有更多更好的办法解决我们日益庞大的数据运算需求。